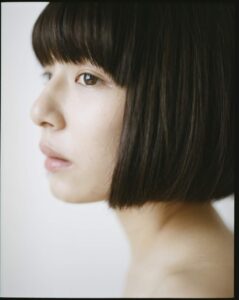

主宰者 坂口真人インタビュー

コロナ禍からユートピアへ

雑誌えんぶ創刊35周年記念事業として計画していた「アートとエンタテインメントの街」づくりでしたが、その予算をコロナ禍で傷んだ自社の修復に宛ててしまい(それでも全然足りませんでしたが)諦めかけていたところ紆余曲折!

まずは、理想と現実のギャップに翻弄されつつたどり着いた「えんぶ☆TOWN」第一段階の“混乱と希望”。

いまさらですが、街づくりの責任者坂口に編集部員たちの疑問が集中!今回の企画に関わりがありそうな歴史を探るような部分からインタビューを始めてみると。少しずつですが街作りの背景がみえてきたような……。

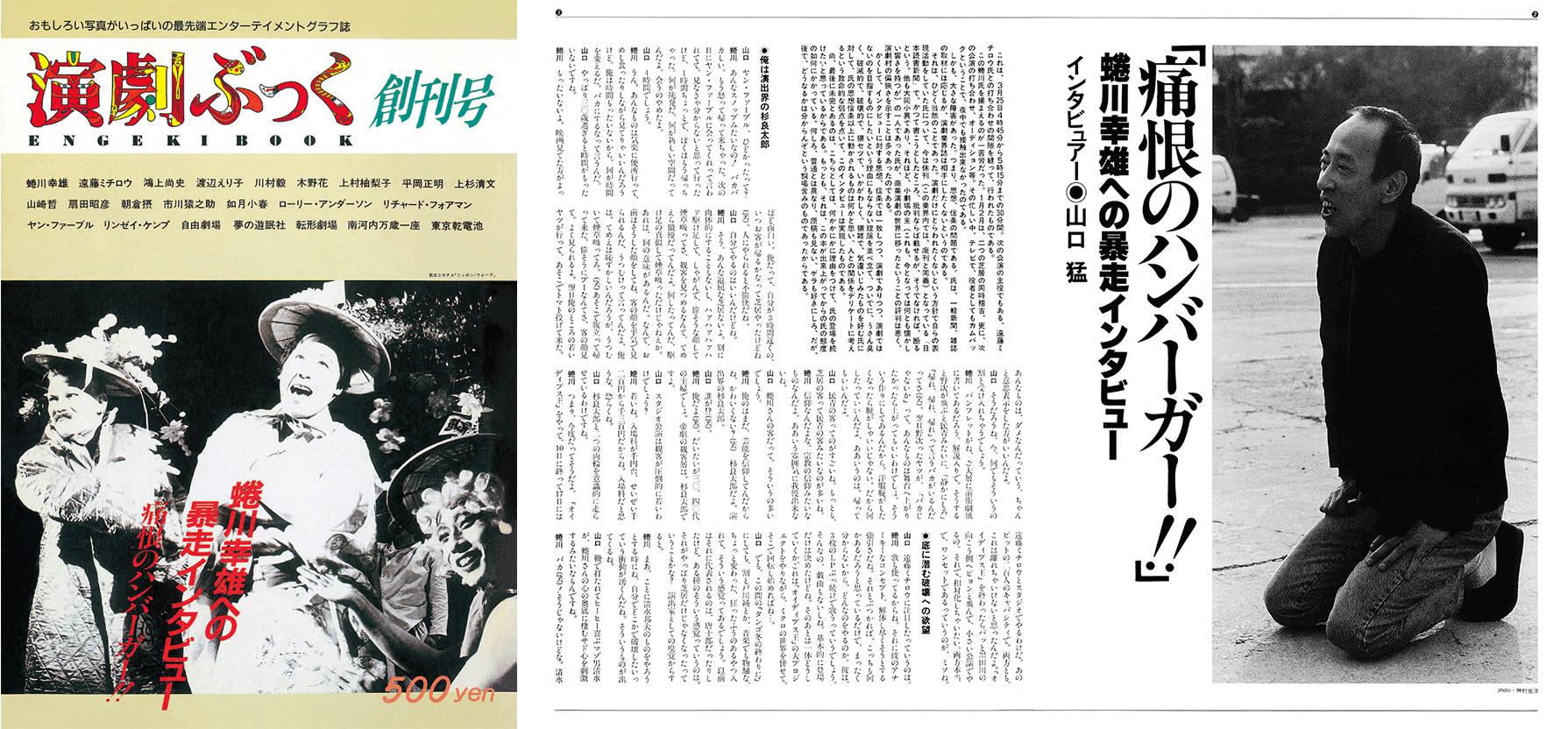

演劇ぶっく創刊前に影響を受けたこと。

―1986年に演劇ぶっくを創刊していますが簡単な経緯を聞かせてください。

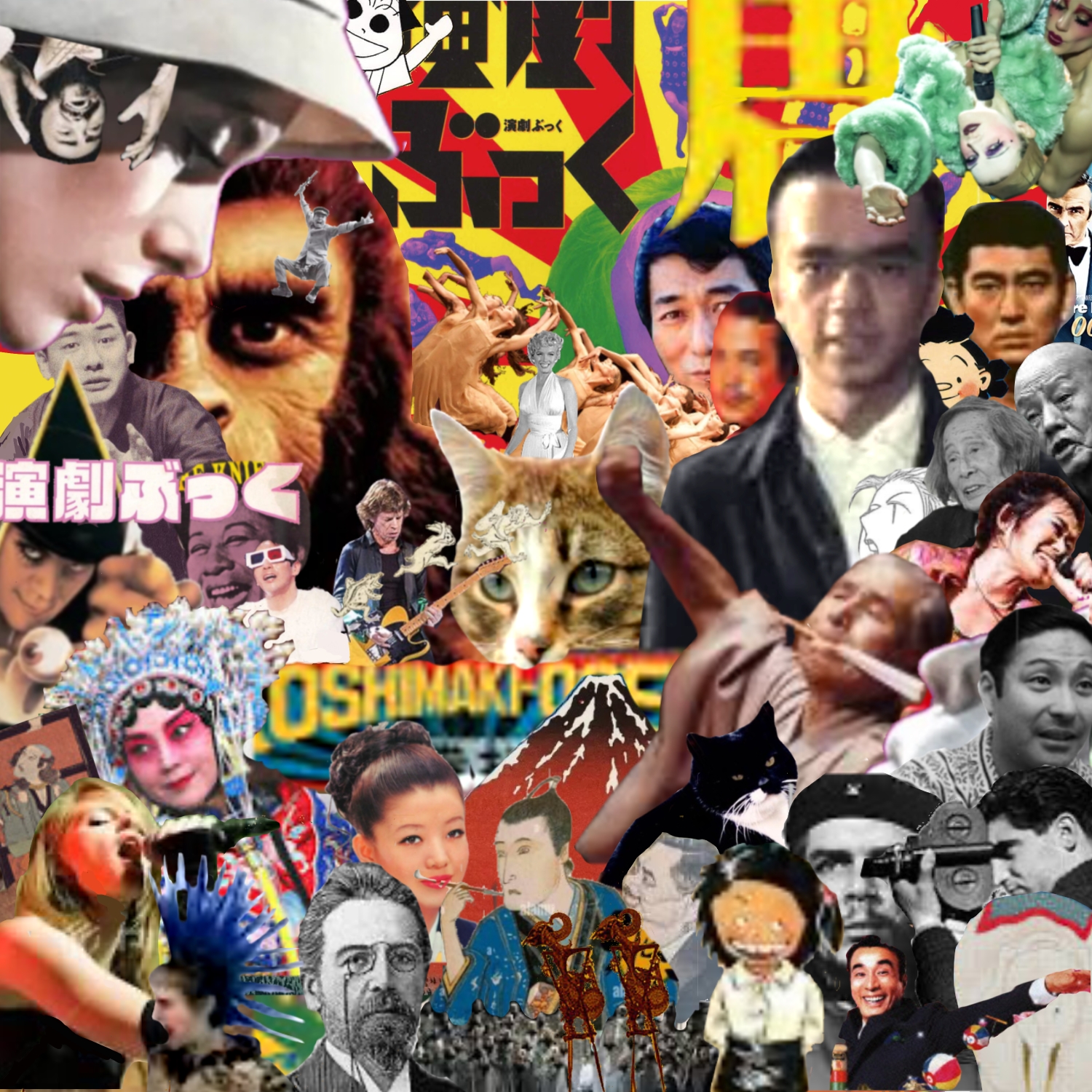

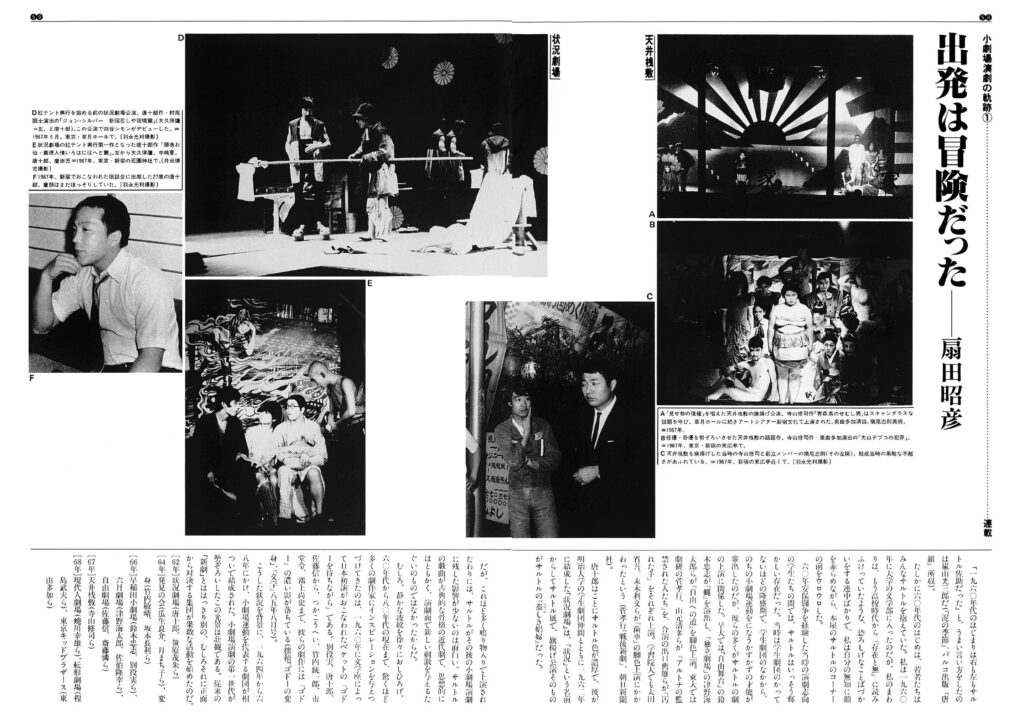

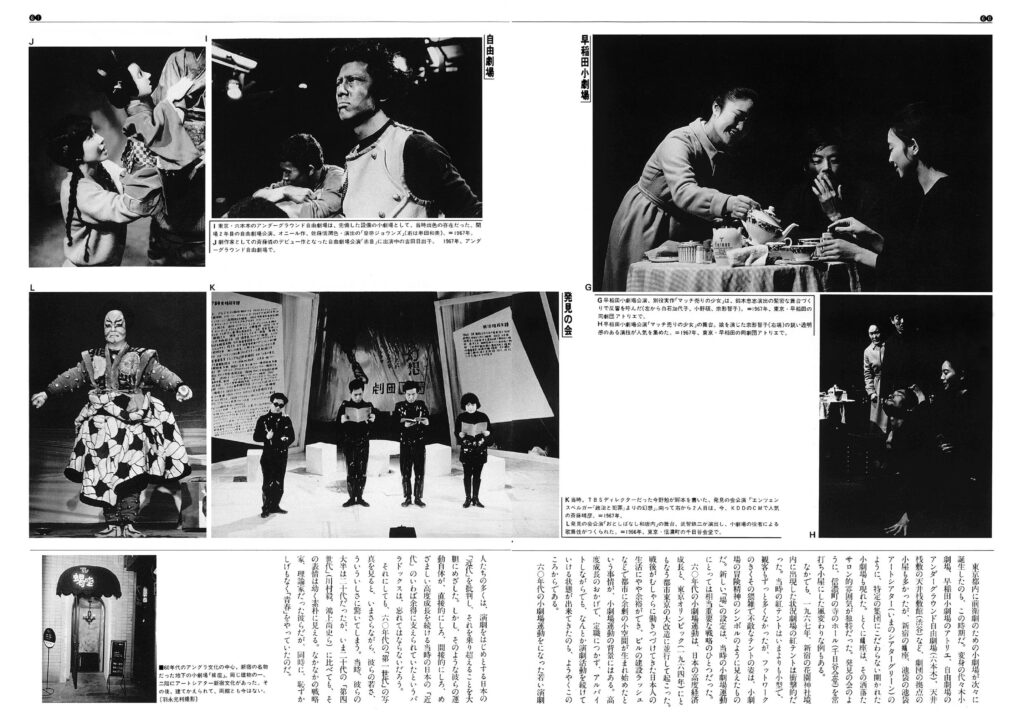

その前に自分は所謂アングラ芝居に影響されていて、唐十郎の状況劇場や寺山修司の天井桟敷に興味を持っていました。彼らは所謂ジャンル分けとかにこだわらない、わりと何でもありの人たちでしたので、その影響は今回の「えんぶ☆TOWN」の企画まで引っ張られているかもしれませんね。

「出発は冒険だった」扇田昭彦(朝日新聞記者/当時)著

「出発は冒険だった」扇田昭彦(朝日新聞記者/当時)著

―たとえばその当時どんなことがあったのでしょう?

状況劇場では画家の横尾忠則や合田佐和子などがポスター作りなどで影響し合っていましたし、人形作家の四谷シモンや舞踏家の麿赤児などは本人たちが役者として舞台に立っていました。天井桟敷(寺山修司)はオールラウンダーといった印象で、初期のころの作品は見世物を意識して作られていましたし、劇団員のカルメン・マキが歌った「時には母のない子のように」は100万枚をこえる大ヒットになりました。

海外での公演もそれぞれが問題意識を持って積極的におこなっていますね。

―坂口さん自身もアングラだったのですか?

ぼくは瓜生良介という人が主宰していた「演劇集団 発見の会」という所にすこしだけ所属していました。虚実ない交ぜになったコミカルで自由度の高い作品を作っていました。

―そこが今回の企画の原点?

アングラって叙情とユーモアと乱暴力(自由な発想と言ってもいいかもしれません)が基本で、自主的な立ち位置は当時の僕にとっては魅力的でした。

1986年、演劇ぶっくを創刊。

―1986年に演劇ぶっくを創刊するまでにはまだ少し時間がありますね。

はい。向こう側にいるには覚悟と能力とバカさ加減がたりませんでしたのでね(笑)。

―何をしていたんですか?

ぶらぶらしていました。

ラッキーだったのは当時はバブル期でオペラやバレエなど海外から面白い公演がたくさん来ていましたし、猿之助歌舞伎なども脂がのりきっていてエキサイティングでしたね。落語もいい時代でした、桂米朝、笑福亭松鶴、古今亭志ん朝、柳家小三治、立川談志もう書いているだけでよだれが出そうな人たちがいました。

―その部分は個人的な趣味が強く出ているような。

(笑)。

―そのころ映画もよく観ていたようですね。

はい。高円寺に1軒、中野に2軒、ボロの映画館がありましたのでそこにかかるやつはけっこう見てました。

―どんな作品が面白かったのですか?

「ロシアの雪原を延々と歩いて行く」ような長いやつとか「飽食が過ぎて自分たちの糞尿の濁流で溺れ死んでしまう?」ようなやつとか、とにかく玉石混合で、その中から面白いものを探すのがたのしかったですね。

―演劇は?

宝塚ですね。

半世紀前に漫画を原作とした大ヒット作品「ベルばら」があったんですね。先見性ハンパないですよね。

出演者が女性だけという不自由さを逆手の取った、自由な発想の素敵な作品がたくさんありましたね。

―ぶらぶらしていたのが役に立ったと……

ここらへんのどれもこれもがジャンルを超えて勝手で自由で面白い。そのバラバラさ加減は魅力的でしたね。

1986年、演劇ぶっくを創刊。

―で、1986年の演劇ぶっく創刊につながりました。

当時はいわゆる「小劇場演劇」の台頭期で、社会的な現象として“若者文化の旗手”などと言われて、演劇のみならず他の分野の表現者たちにも大きなインパクトを与えていました。

―“若者文化の旗手”というフレーズはなんとなく聞き覚えがあるような……。

この時期にムーブメントの周辺にいることができ、みなさんの成長の過程を見ることができたのはとてもラッキーでしたね。ただ、この“表現たちのおもしろさ”は評論家的な言葉では世間に届いていないような印象を受けました。

―なるほど。

「“おもしろさ”を伝えたい」って、余計なお世話ですが思ってしまったんですね。ではどうするか?舞台写真とインタビューの組み合わせで紹介するのがベストかなと思って、『演劇ぶっく』を作りました。ですのでここでは写真がとても重要な要素でした。舞台の迫力を出すために判型もA4版と大きめにしました。

―舞台写真とインタビューを組み合わせた後記事の演劇雑誌って、世界でもあまりないような気がしますが。

(笑)。『演劇ぶっく』に参加してくれた人たちはぼくを含めて本作りは素人でしたので、記事がうまく書けなくて、インタビューならなんとか形になりました。ちなみに当時の編集部のキャッチコピーは「土方でも本は作れる」でした。

―かなり乱暴ですが。

(笑)。そうなんですが、既成の価値観に頼らない(頼れない)、自分で考えるしかないという点では、「小劇場演劇」の人たちの作品の作り方に近い部分があったかもしれませんね。

―とりあえず「小劇場演劇」のムーブメントにのって好調なスタートだったんですね。

そうは言っても素人が隔月刊とはいえ継続して雑誌を出版するのは曲芸みたいなもので、面白いけどたいへんな経験でした。これは現在までエンドレスで続いてますが……。

「演劇と映像の学校」「映像雑誌」「アートショップギャラリー」を作った。

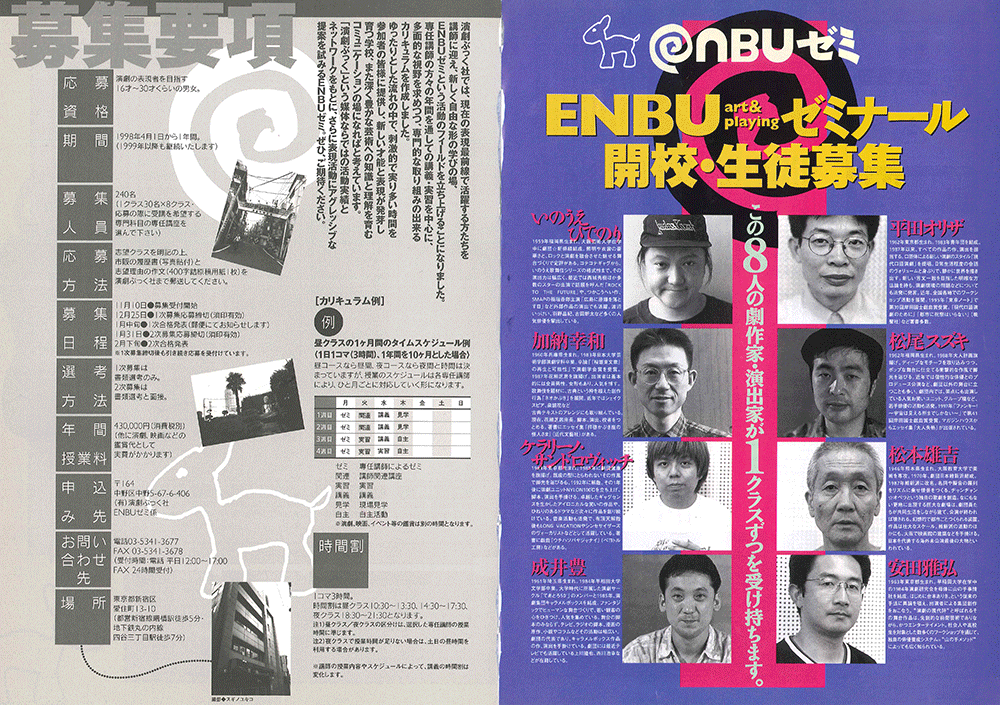

「ENBUart&playingゼミナール」チラシ。

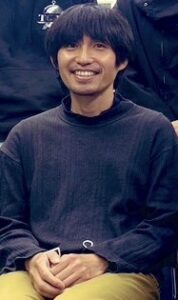

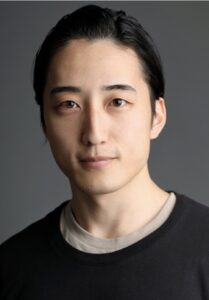

―で10年後に演劇や映像を作りたい人のための学校ENBUゼミ(現在は別会社が運営)をつくります。

はい。いま面白い作品を作っている人たちと、それに興味を持っているひとが出会って、とりあえず1本作品を作ってみたらおもしろいかなと考えました。表現ってつくってなんぼですものね。

―当時、講師が豪華なのにびっくりしました。

講師は僕たちが面白いって思っていた人たちが参加してくれましたね。生徒さんたちは主に20代の方が多くてここまで受験や就職活動に追われて、一杯いっぱいだったと思うので、ここで一休みも兼ねて栄養も蓄えて、リスタートできたらいいと考えていました。

―それは上手くいきましたか?

う~ん、やっぱり来てくださった人たちは今すぐ活躍したいと思っている人が多いので、その部分でのギャップは大きかったかなと思います。「学ばない学校」が自分の中でのキャッチフレーズでしたので。これも面白いけどたいへんな経験でした(笑)。

―この時期にピクトアップ(現在は(有)ピクトアップ社が発行)という映像雑誌をつくっていますね。

はい。当時自分はウォン・カーウァイが好きで、毎号(隔月刊)いろんなウォン・カーウァイ的な人を紹介できたら面白いかと思ったんです。もうひとつはゼミの宣伝も兼ねてクリエーターの紹介もできるという一石二鳥を狙っていました。

―いまのピクトアップとはずんぶん内容が違いますが

そうですね。自分は早々に編集的な役割から外れていまして、現在のピクトアップは人気者を扱いながら媚びない、気持ちの良いカッコイイ雑誌になっていますね。

―この時期にもうひとつお店を作ってますね。

手作りのアート作品や工芸品を貸し箱のスペースに置いて販売するというスタイルで、下北沢で始めました。

―本業でも忙しいと思いますがなんでまた

西荻窪にある「ニヒル牛」というお店に入ったときに、かわいいアート作品が入った箱がきれいに並んでいて、あっ、これやってみたいと思いました。

まあそれは長年の経験とセンスの良さがあっての“かわいさ”なんですけどね。一応今回の企画でもよくでてくる“協業”の形を取ったので忙しさは大丈夫でした。

―うまくいったんですか?

これはいい話なんですが、管理をしてくださっていた人が水道の水が漏れないように、蛇口を固く閉めすぎてひびが入いってしまい、そこから水が漏れ出して、弁償金などでお店が続けられなくなりました。

―話を聞いていると今回もいろいろと心配になりますが。

まあ大丈夫でしょう(笑)。

えんぶ☆TOWNの立ち上げに影響したこと

「えんぶ☆TOWN」の立ち上げに影響したこと、いくつか

―「えんぶ☆TOWN」を作るにあたって近々で影響を受けた出来事がいくつかあったと聞きましたが

はい。時期も理由もまちまちですがあります。

―教えてもらえますか

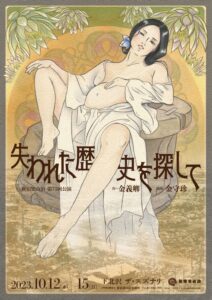

一つ目は劇団地蔵中毒という集団の変化です。

この集団は演劇とかいうカテゴリーを越えて、“劇団地蔵中毒”という新しいジャンルが生まれるのではと思うほど、ぼくにとってインパクトがありました。そのナンセンスぶりや反社会的ないい加減さなどが俳優たちの存在とあいまって、「なんだかよくわからないけど、おもしろいコント的なショートレンジが、最終的にひとつの物語に収斂していく様は、狂気に近く」、ちょっとやそっとでは味わえない体験でした、それが段々に普通に面白い演劇に変わっていきました。

地蔵中毒『つちふまず返却観音』の出演者全員インタビューが掲載されています。

無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。

―う~ん。でも演劇的に整理されてきて面白いんですよね。

う~ん。それのどこが悪いんだよと言われれば言い分はありません。

―その流れでどこが今回の企画に影響したのですか?

どこが今回の「えんぶ☆TOWN」の企画に影響したのかは自分でもよくわからないのですが、影響しました。変わらないものはこの世にないのだよと表現の神様がおっしゃっているのかもしれませんね。私は無神論者ですけど。

―……二つ目は

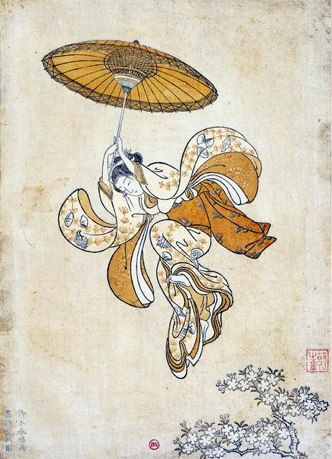

田中優子さんの『江戸の想像力』という単行本にとてつもなくインスパイアされています。

とくに「金唐革は世界をめぐる」という章では、イタリアのルネッサンスから始まり、アジアの貿易の流れや影絵劇の人形までからんできて、江戸中期に活動していた平賀源内によって勘案され(本来は革で作られる工芸品が紙でつくられるようにになった)、主に煙草入れの装飾などに用いられて大ヒット商品になったくだりは圧巻でした。

この絵は「清水の舞台から飛ぶ美人」鈴木春信作の東錦絵で、“恋の成就を願って清水の舞台から飛び降りる様子”を描いたものだそうです。

もう少し二つ目を。

「大江戸ボランティア事情」石川英輔・田中優子著 講談社文庫からの引用を少し。

「連はたのしい絡み合い」という田中優子さんが書かれた章で、天明年間の“連”(歌舞伎や狂歌などと縁があります)についての説明があった後、以下引用文です。

(前略)

大江戸ボランティア事情 石川英輔・田中優子著 講談社文庫より引用

ボランティアもまた、社会的には確立していない関係を、人とのあいだで自主的に作っていくことである。誰かに手を貸すにしても、貸してもらうにしても、いっしょに何かをするにしても、そこに利害関係がまぎれこまず、それが賃金をともなう仕事ではなく、立場上強要されたものでも組織的に決まったことでもなく、政治運動や票のとりまとめでもなく、単に知り合うとか、食事するとか、一時的に遊びに行くとか、というほど刹那的なものでもなく、社会的組織の隙間において、互いに自ら起こす、いくらか継続性のある、喜びをともなった関わりのことである。

もちろんそこには、強制されない金銭のやりとりも生じる。

このように考えてみると、ボランティアは、連と同じようにさまざまな範囲と可能性を含んでいる。パトロネージという場合もあり、主張をもった運動の場合もあり、何かをともに作るグループの場合もあり、ともに遊ぶ仲間の場合もある。それがたまたま社会的な弱者を含んでいたり、誰かの緊急事態を皆で手助けするために集まれば、いかにもボランティアらしくなるが、そうでない水平的な関係だけの場合も、ボランティアであり、連なのである。

(以下略)

この文章は「えんぶ☆TOWN」を作っている途中で出会ったもので、著者には畏れ多いのですが「援軍がきた!」と思ってしまいました。

―三つ目はなんですか?

青空文庫です。ここに行くと清々しい気持ちになれます。

あのうっとうしいネット広告もありません。ここではあなたの一生分の文芸作品を無料で読むことができます。

どうやったらこんなに落ち着いた運営ができるのか……、特別な仕掛けはないようですので、センスの良さと誠実な仕事ぶりなのでしょうか?

見習おうにもちょっと清々しさのレベルが違います。

―以前、このサイトで宮沢賢治の面白い戯曲をみつけたと言ってましたね。

はい。

宮沢賢治の一幕戯曲『飢餓陣営(きがじんえい)』です。

賢治が岩手の農学校教師時代に作って、生徒たちと演じたコミックオペレッタです。たぶん彼の生涯で一番たのしい時間を過ごしたと思われます。宮沢賢治がすごくたのしそうにみえます。

「えんぶ☆TOWN」で第二、第三の“宮沢賢治”に出会いたいですね。

―以下に、植本純米vs坂口真人の『飢餓陣営(きがじんえい)』についての対談が掲載されています。ぜひ読んでみてください。

もちろん戯曲は青空文庫で読めます。せっかくの機会ですのでご自分でいって探してみてください。

―では「えんぶ☆TOWN」について

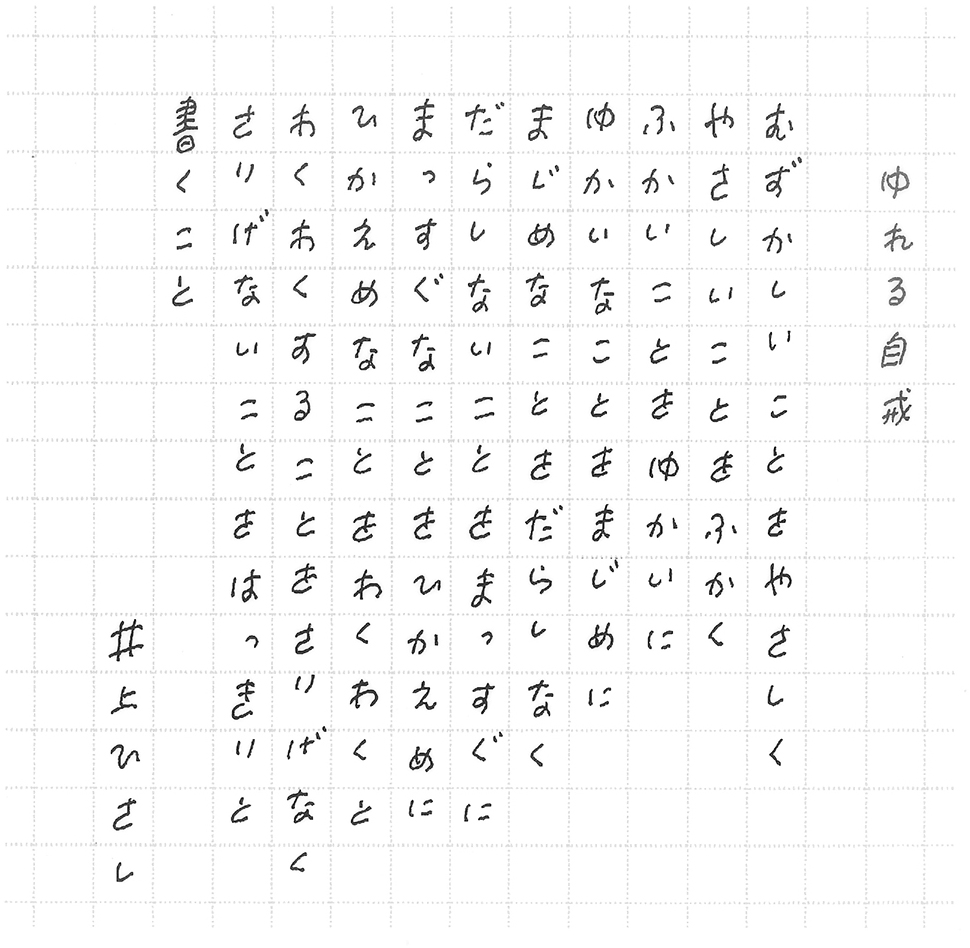

すみませんもう一つだけ。とても日常的に影響されている言葉があって。井上ひさしさんの「ゆれる自戒」というメッセージで、昔どなたかからいただいたクリアファイルに書かれていました。

「えんぶ☆TOWN」ってなに?

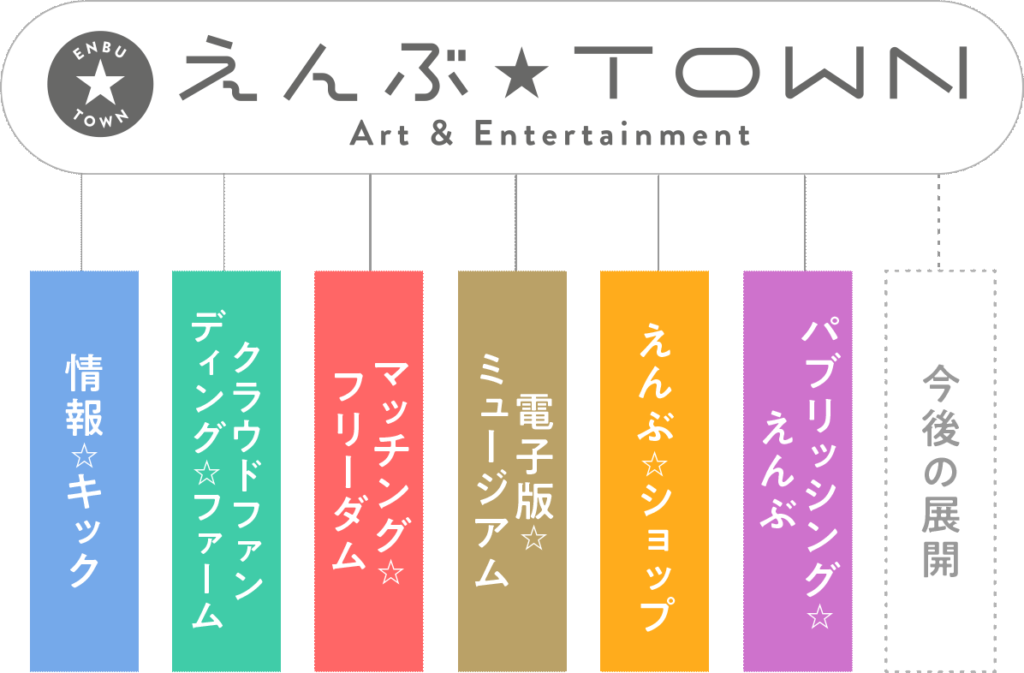

えんぶ☆TOWNは、情報コーナー「情報☆キック」を軸に

・「クラウドファンディング☆ファーム」

・「マッチング☆フリーダム」

・「電子版☆ミュージアム」

・「えんぶ☆ショップ」

・「パブリッシング☆えんぶ」などのコンテンツが “作り手”と“観客” という共通項で結ばれています。

―「えんぶ☆TOWN」ってひとことで言うとどんな所ですか?

「えんぶ☆TOWN」は“作る人”と“観る人”が自由闊達に行き交うアートとエンタテインメントの街です。参加者のみなさんと一緒に新しい仕組みやサービスを開発して“楽しみながら得をする場所”をつくり出そうという実験都市です。

―わかりにくい所もあるので、楽しみ方のヒントをください。

まずは街のコンテンツを見ていただき、楽しめそうな場所を見付けて参加してください。使い方はいろいろですが、それぞれの立場からの活用例を、ほんとにごく一部ですが下記してみました。

アーティストからみた活用例

・自身のPRや募集記事を投稿して、同行の友を探す。

・仲間ができたらイベントなどを計画。

・「クラウドファンディング」を利用して一部運営費を確保。

・「情報☆キック」など各所でイベント情報をPR。

・チケットの一部は「えんぶ☆ショップ」で販売することもできる。

主催者からみた活用例

・イベントの募集情報を投稿して人材を募る。

・アーティストページを見て必要な人材を探す。

・イベントの支援金を「クラウドファンディング」で募る。

・イベントを「情報☆キック」などでPR。

・チケットの一部は「えんぶ☆ショップ」で販売することもできる。

観客からみた活用例

・各所でコアな最新情報を楽しむ。

・応援したい企画を「クラウドファンディング」で支援する。

・一般参加オーディション情報などもあるのでチャレンジ!

・「えんぶ☆ショップ」で特選公演の割引チケットが買える。

・(準備中)「参加者同士の交流 観賞ログサイト」を開設して、イベントの感想・批評を投稿

・(準備中)専門イベント以外のタグで課外活動を楽しむ(ex.動物・スポーツ・登山・甘味・旅行・料理・サウナ・銭湯・恋愛・etc.)

特別枠の方たちからみた活用例

・(準備中) アーティストではないけど表現と関わりの深い人たちとの関係づくりを応援&お手伝い(ex..ライター、デザイナー、ファッション、スタッフ、業界関連のすべての方たち)できる形を模索中。

- ジャンルを超え!国境も越えて、世界的な規模の情報が載っている、たのしい街にしたいです!

- サグラダ・ファミリアみたいに様々な困難を乗り越えて、変化しながら成長し続けることができたら嬉しいです!

- 表現に関わる全ての人たちが、貧富の差・有名無名・男女差別・雇用関係などの様々な関係から起きるハラスメントのない自由で平等な街にしたいです。

- 中野の掘っ立て小屋での蝶の羽ばたきが表現の社会でトルネードを引き起こし、そして、そこがユートピアとなることを夢見て!

- 決して低いハードルではありませんが、志を高く持って進めてまいります!