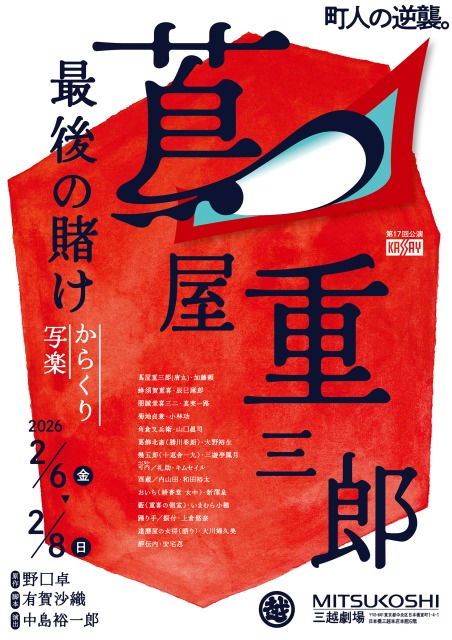

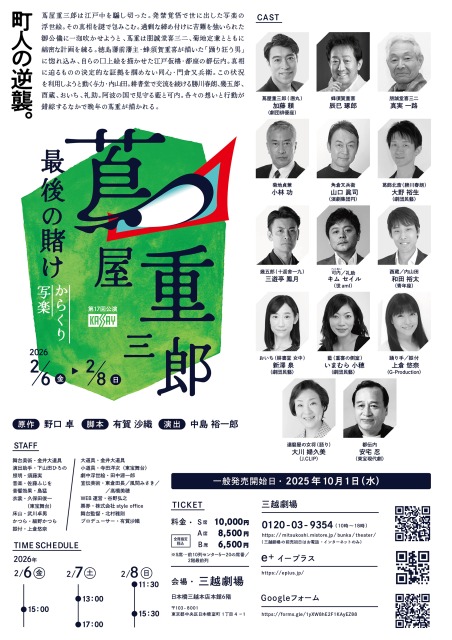

野口卓原作『蔦屋重三郎最後の賭け〜からくり写楽』が舞台化され、2026年2月に東京・日本橋の三越劇場で上演される。脚本・プロデューサーは、KASSAYを主催する有賀沙織、演出は劇団民藝の中島裕一郎が手掛ける。

蔦屋重三郎については、今年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で注目されているが、本作では晩年の蔦重を描く。

──蔦屋重三郎は江戸中を騙し切った。発禁覚悟で世に出した写楽の浮世絵。その真相を謎で包みこむ。過剰な締め付けに苦難を強いられた御公儀に一泡吹かせようと、朋誠堂喜三二(月成)、徳島藩江戸留守居役・菊地定兼とともに綿密な計画を練る──

この注目の舞台について、蔦屋重三郎役の加藤 頼、蜂須賀重喜役の辰巳琢郎、葛飾北斎(勝川春朗) 役の大野裕生、幾五郎(十返舎一九)三遊亭鳳月、そして脚本・プロデューサーの有賀沙織に語り合ってもらった。

蔦重の晩年に「写楽」の謎を絡めて

──有賀さんが今回、この作品を上演しようと思った経緯から話していただけますか?

有賀 私は蔦屋重三郎(以下、蔦重)が耕書堂を構えた日本橋に住んでいるのですが、その地域の耕書堂に関する勉強会に参加することになりまして、そういえば私が立ち上げたKASSAYの原点は、日本中のさまざまな場所の伝説や伝承文学などを舞台化することだったなと。そこで改めてその原点に帰ろうと思いました。また蔦重は江戸の文化をプロデュースした人ですが、私も日本の文化を演劇でプロデュースしていくという意味では重なる部分も多いので、蔦重について書いてみようと思ったんです。そこで大河ドラマの『べらぼう』をはじめ、蔦重に関する情報や書いてある書物を集めて調べている中で、野口卓さんの小説「からくり写楽 蔦屋重三郎最後の賭け」に出会って、これを脚色したいと思いました。この小説は『べらぼう』と違って、吉原や色恋の話はほとんど出てこなくて、蔦重の仕事に焦点を絞って、彼の晩年までを描いているんです。そこに「写楽」の謎を絡めているところがとても面白いなと思いました。

──出演者の皆さんに台本を読んだ感想を伺います。まず蔦屋重三郎役の加藤さんはいかがですか。

加藤 蔦重という人は版元、つまり本屋ですが、有賀さんのおっしゃったように、江戸の出版文化の総合プロデューサーでもあって、僕は大学時代の専攻が近世文学でしたので、黄表紙や洒落本にも触れてきたので、この役をいただいたことは自分にとってもとても意味のあることだなと喜んでいます。原作も読みまして、ちょっとミステリアスというか謎解きの部分があるのですが、とても腑に落ちるし、説得力のある内容になっているので、これを観客の皆さんに観ていただくのが楽しみになりました。

──辰巳さんは徳島藩第10代藩主、蜂須賀重喜を演じます。

辰巳 実際には、前藩主でして、この舞台の頃にはもう隠居しているんです。写楽は実は重喜で、重喜がどんな経緯で写楽となっていったのかというテーマで話が進みます。ネタバレになりますが、すごく面白いんです。写楽という謎の絵師については、徳島藩お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛という説が有力ですが、徳島では重喜公説がかなり根強くあるんだと聞きました。そこを取り上げたこの原作は切り口も新鮮だし、重喜がとても魅力的な人物に描かれています。僕は、2023年に劇団そとばこまちの公演『贋作写楽』で蔦重役をやっているんです。それにそもそも、蔦屋重三郎の存在を知ったのは40年前、当時の中村勘九郎(十八世中村勘三郎)さんが蔦重を演じた銀座セゾン劇場の『きらら浮世伝』。猥雑なエネルギーに満ちた芝居で今でも思い出します。横内謙介という年下の作家にも敬服しました。一年前には現勘九郎が歌舞伎座で父親と同じ役を演じたのも拝見しましたし、とにかく好きな時代なんです。もちろん『べらぼう』も毎回見ています。いろいろ縁も思いものある作品なので、これからの稽古と本番が本当に楽しみです。

落語家さんに演じてもらいたかった十返舎一九

──三遊亭鳳月さんは、幾五郎こと十返舎一九役です。

鳳月 幾五郎は元武士で、城に仕えていたぐらいの人なので剣術の腕もすごくあるし、絵も文も才能があって、書いた本も売れている。だからお金はあるはずなんですが、本の中では酒と女に弱くて借金だらけになってて、全然ちがうじゃないかと(笑)。

全員 (笑)。

──鳳月さんは落語家さんですが、有賀さんが今回この役にと思ったのは?

有賀 もともといろいろな表現をされる方に私の舞台に出ていただきたいという気持ちがあったんです。それもあって、今回の十返舎一九は落語家さんに演じてもらいたいなと。それで動画などでリサーチをして、寄席でも拝見して、鳳月さんならきっとこの役を面白くしてくださると思ったんです。

鳳月 ありがとうございます。がんばります。

──そして絵師としては写楽以上に有名な葛飾北斎を演じる、劇団民藝の大野さん。

大野 北斎役ということで畏れ多いです。しかも冒頭で年老いた北斎として登場して、物語をはじめる役ですから緊張します。

辰巳 芝居は冒頭で決まるからね(笑)。

大野 はい。年老いてからの北斎なので、そこもがんばりたいですね。

有賀 大野さんはKASSAYの作品には何度も出演してくださって、2023年の『ふたりの老女』では長老という役も演じていますから大丈夫ですよ。

大野 あの公演では今回も出演されている大川婦久美さんや、僕と同じ劇団の先輩である白石珠江が老女を演じていて、長老はそれ以上の貫禄を出さないといけない。かなりプレッシャーがありました。

──今回は冒頭以外は若い北斎として出てきます。勝川春朗と名乗っていた時代ですね。

大野 僕は大河ドラマを観ていないので、蔦重との関係性がどこまで描かれているのかわからないのですが、この芝居の原作では、まだ無名の北斎がしじみ売りの手伝いなどをしていたときに、蔦重に「がんばれよ」と声をかけられるんです。また晩年近い蔦重から、「お前は風景画を描くといい」と言われる。そういう蔦重の存在が北斎にとって憧れであり、認めてもらいたいという励みになったのではないかと思います。それから、北斎という人は絵を描くためにいろいろな手法や他の表現を取り入れることに貪欲で、その姿勢は晩年まで変わらなかったそうで、それは僕らの演劇の世界とも重なるなと。そこを意識しながら演じたいと思っています。

『セチュアンの善人』で見得を切る?!

──加藤さんは蔦重にはどうアプローチしようと思っていますか?

加藤 すごく頭の切れる人だし粋な人だなと。そして出版物だけでなく歌舞伎などの芸能文化にも精通していて、さまざまなジャンルを組み合わせていく先見の明に長けていた人だと思います。さらに商人(あきんど)としてのしたたかさもあった。そういういろいろな面を持った魅力的な人ですよね。

辰巳 直前まで大河ドラマで放送されていて、ほとんどのお客様が横浜流星のイメージで観にくるはず。やりにくくない?

加藤 そうなると困るので観てないんです(笑)。

辰巳 いや、観たほうがいいよ。すごく面白いから(笑)。

有賀 加藤さんを蔦重役にと思ったのは、昨年、劇団俳優座80周年と俳優座劇場70周年の記念ラインナップの中で、『セチュアンの善人』に加藤さんが出演されていて、私も観に伺ったのですが、加藤さんが劇中で見得を切ったんです。ブレヒトの芝居の中で見得を切ったのが面白くて、そうだ、蔦重にいいんじゃないかなと。

──加藤さんは、なぜそこで見得を?

加藤 なぜだったんでしょうね? もちろんアドリブではなくて稽古で作ったものだったんですが、理由は忘れました(笑)。今回もそうですが、物語の時代や場所はどうであっても、現代に通じる何かを届けることが大事で、その手段として見得が出てきてもいいんじゃないかと。そういう意味では、これとこれを組み合わせたら面白いんじゃないかという蔦重の考え方と一緒なんです。でも稽古場で最初にやったときはみんなもびっくりしていました(笑)。

──そんな蔦重と写楽として手を組む蜂須賀重喜役ですが、辰巳さんにと思ったのは?

有賀 辰巳さんは頭もよくて多才でなんでも出来る素晴らしい方というイメージですが、そんな辰巳さんが舞台で女装をされている写真を見て、そのギャップに驚かされたんですね。それに資料を拝見したら小劇場の出身で。

辰巳 「劇団そとばこまち」の四代目の座長で、芸名は「つみつくろう」でした(笑)。

有賀 そういうギャップがいいなと思いましたし、重喜公は絵を描く側なのに蔦重を応援する立場にもなっていて、そこは若い方たちを盛り立てていこうとするプロデューサーとしての辰巳さんと共通するなと。それと私は『ジョルジュ&ミッシェル ショパンを創った、ふたり』という作品を三越劇場で上演したのですが、そのもとである、座・高円寺レパートリー公演の『ジョルジュ』に辰巳さんがミッシェル役で出演されていて。ミッシェルという役は、ジョルジュを見守る恋人であり、パトロン的な存在でありで、重喜公とちょっと似ているんです。そこがクリエーターでありプロデューサーという辰巳さんにまさにぴったりだと思いました。

鬘や衣裳や所作まで本格的な時代劇

──今回、前回公演の『五瓣の椿』に続いて鬘や衣裳なども本格的な時代劇ですが、また所作指導などもあるのですね。

有賀 若い俳優さんには所作を学べる機会を作ります。また衣裳や鬘などは、私が東宝で脚本を学んでいたり、東宝現代劇の俳優さんとのご縁もいただいてきた経緯もあって、多大なご協力をしていただけるので、その専門性を出来るだけ大事にして作りたいと思っています。

──出演する方々にとって、時代劇の難しさや面白さなどはいかがですが。

加藤 その時代に起きていたことや史実などが少しでも頭に入っていないと、その時代の空気が出せないですよね。ただ先ほども言いましたけれど、時代劇だからこそその時代を飛び越えることの面白さがあるし、逆に時代劇だからできる表現、たとえばこんなことを現代劇でやったらちょっと恥ずかしいというようなことでも、その時代を借りることでストレートに表現できる。そこは時代劇の良さだと思います。

──辰巳さんも沢山の時代劇に出演されていますね。

辰巳 いや、それほど沢山出ているわけではないのですが、ドラマでも舞台でも鬘を付けて衣裳を着たら、自然にそういう動きになるし、台詞もそれに合わせた言い方になっていくものなんです。やっぱり人間って形から入る部分も多いので、強力な武器ですよね。ただこの物語の時代って実はそんなに昔じゃない。寛政年間ですから今から230年ぐらいしか前じゃない。だから人間も地続きみたいなもので、そんなに構えることもないと思っています。

──重喜公は殿様ということでは、所作などもまた特別なものがあるのかなと。

辰巳 それはそれなりにあるでしょうが、それよりも人物をどう作るかというほうが大事なので。それに観客にそういうことばかり気にさせるような芝居ではダメなんです。物語や人物に引き込んでしまえば、そんなことは気にならないものだと信じています。

──鳳月さんは落語家さんなので、着物は着慣れていますね。

鳳月 そうなんですが、鬘は初めてなので。それを経験させていただくことで、逆に落語に生かせるなと思っています。あと幾五郎は関西人の役なので、いつも落語で使ってる江戸弁が使えないんです。

有賀 そうなんですよね。すみません!(笑)

鳳月 いい機会ですので上方落語も勉強します(笑)。でも辰巳さんという本物の関西弁を話す方がいるのが、ちょっといやなんですが(笑)。

辰巳 ははは(笑)。厳しくダメ出しをさせていただきますよ。

──大野さんは時代劇は?

大野 民藝は時代劇はあまり上演しない劇団なのですが、KASSAYでは何作か出させていただいてます。前作の『五瓣の椿』にも、衣裳を着けて転換を手伝うことになって、良い経験をさせていただきました。

有賀 大野さんには『面影小町伝』(2022年)で、田沼意知で出ていただいてるんです。『べらぼう』の意知とはかなり違っていましたけど。

大野 史実とは違って悪いヤツで出てました(笑)。でもすごく楽しかったです。それに羽二重や鬘の付け方から所作まで教えていただきありがたかったです。

『べらぼう』効果を良い意味で生かして

──そんな本格時代劇『蔦屋重三郎最後の賭け〜からくり写楽』を楽しみにしているお客さまへ、メッセージをお願いします。

大野 ドラマでも注目されている江戸文化のプロデューサーとして活躍した蔦屋重三郎という人物と、その晩年をしっかり描いています。写楽という謎の絵師についても、とても面白い描き方になっていますので、ぜひ観ていただきたいと思っています。

鳳月 時代劇と聞いて敷居が高くなる方もいらっしゃるかもしれませんが、全然堅苦しい内容ではなくて、この話に出てくる人たちは今の僕らとそんなに変わりがないし、若い人たちにもわかる内容になっています。気楽に観にいらしてください。

辰巳 これを観にくる方は、たぶん『べらぼう』を観て蔦屋重三郎を知った方が多いと思うんです。「二匹目のどじょうを狙いやがって」(笑)みたいな気持ちで観にくる方もいるかもしれない。それを良いほうに裏切るものにしなきゃいけませんし、逆に『べらぼう』の別バージョンを観たいという方の期待に応える舞台になるはずです。必ず面白い作品に仕上げます。ぜひ観にきてください。

加藤 辰巳さんの話を聞いて、蔦重としてはハードルがちょっと上がった気持ちですが(笑)、それに応えて良い舞台にしようと思っています。やはり芝居というものは、観てくださる方々の気持ちを明るくして、希望を持って帰っていただきたいですし、この芝居の蔦重は江戸の人々が求めているものをキャッチして、それを見事に作り出した人なので、そのエネルギーをこの舞台で伝えたいです。『べらぼう』効果でお客さまもいろいろな層の方が来られると思いますし、舞台上の役者たちもさまざまな場所で経験を積んだ多彩なキャストになっています。今までにない舞台が出来ると思いますので、どうぞ楽しんでください。

有賀 私はいつも脚本家とプロデューサーとして作品に関わっていますが、今回はとくにプロデューサーの部分が作品の蔦重と重なりますので、よりブラッシュアップさせて臨もうと思っています。また、蔦重という人物はとても才能にあふれた人ですが、やはり周りに支えられていた面も大きいと思いますし、私自身も周りに支えられながらこの仕事が出来ているのを実感しています。そんな自分の立ち位置なども蔦重に重ねながら、後世まで残るような仕事をするためにはどうすべきか、などを考えながらこの作品を作っていきたいと思っています。またお客さまも、この物語の蔦重や周りの人物たちと自分の仕事を重ねて、明日へのエネルギーにしていただければと。そのためにもこの舞台をキャストやスタッフの皆さんと一緒に走り抜きたいと思います。

有賀沙織・辰巳琢郎・加藤 頼

【プロフィール】

あるがさおり○脚本家・プロデューサー。KASSAY合同会社代表。幼少期より演劇、ミュージカルに親しみ、学業と医療機関や事業会社勤務を継続しながら、東宝演劇部の活動の中で脚本執筆の手ほどきを受け、東京大学大学院人文社会学研究科文化資源学教室修士課程では、文化経営学を学び、これまでにないプロデューサーのあり方を打ち出している。2007年10月、石川県小松市での小学校の朗読劇の上演を機会にKASSAY(カッサイ)を立ち上げ、地域発の作品づくりを行い、その後、伝統芸能・新劇・商業演劇・宝塚歌劇・大衆演劇・舞踊など、多様な芸のエッセンスを生かしながら、多様な演劇人とのコラボレーションを行っている。過去の脚本・プロデュ−ス作品は『やすな』『直実』『吉良きらきら』『振り返れば、道』『うらみ葛の葉』『面影小町伝』『ふたりの老女』『五瓣の椿』、プロデュ−ス作品として『ジョルジュ&ミッシェル ショパンを創った、ふたり』など。

かとうらい○東京都出身。2004年に劇団俳優座入団。近年の主な出演作品は、俳優座公演『セチュアンの善人』、深作組『フェードラ-炎の中で-』、エイコーン『アンナ・カレーニナ』、名取事務所『慈善家-フィランスロピスト-』、 Theater Viking『三代目 湯之介』、TYプロモーション『十二夜 Twelfth Night』、名取事務所『灯に佇む』など。

たつみたくろう○大阪市出身。京都大学文学部在学中に劇団『そとばこまち』を主宰。卒業と同時に、NHK朝の連続テレビ小説『ロマンス』でデビュー。その後、数々のテレビ番組、映画、舞台だけでなく、司会や海外旅行のプロデュース、執筆活動など多岐にわたり活躍している。最近の舞台出演作は、劇団そとばこまち『贋作 写楽』、『バロック音楽劇 ヴィヴァルディ~四季~』、『ワインガールズ』など。

おおのゆうせい○東京都出身。劇団青年座研究所を卒業後、劇団民藝に2011年入団、2015年より劇団員となる。近年の主な劇団公演は、『聴衆0の講演会』、『ミツバチとさくら』、『やさしい猫』。外部作品は、遊戯空間『詩×劇 つぶやきと叫び ~ふるさとはいまもなお~』、KASSAY『ふたりの老女』、現代能楽劇『隅田川』『葵上』、KASSAY『面影小町伝』など。

さんゆうていほうづき○愛知県出身。五代目圓楽一門会の落語家。元兄弟お笑いコンビ「若月」のメンバー。俳優として映像や舞台にも出演。2012年に三遊亭鳳楽に師事し古典落語を学ぶ。15年、三遊亭鳳月の芸名を授かる。18年、円楽一門会所属の二ツ目に昇進した。

【公演情報】

KASSAY第17回公演『蔦屋重三郎最後の賭け〜からくり写楽』

原作:野口卓

脚本:有賀沙織(KASSAY)

演出:中島裕一郎(劇団民藝)

〈配役〉

蔦屋重三郎:加藤 頼(劇団俳優座)

蜂須賀重喜:辰巳琢郎

朋誠堂喜三二:真実一路

菊地定兼:小林 功

角倉叉兵衛:山口眞司(演劇集団円)

葛飾北斎(勝川春朗):大野裕生(劇団民藝)

幾五郎(十返舎一九):三遊亭鳳月

可内/礼助:キム セイル(世 amI)

酉蔵/内山田:和田裕太(青年座)

おいち(耕書堂 女中):新澤 泉(劇団民藝)

藍(重喜の側室):いまむら小穂(劇団民藝)

踊り手/振付:上倉悠奈(G-Production)

達磨屋の女将(語り):大川婦久美(JClip)

都伝内:安宅 忍(東宝現代劇)

●2/6〜8◎日本橋・三越劇場

〈公式サイト〉https://tsutaju-final-gamble.studio.site

【取材・文/榊原和子 撮影/田中亜紀】