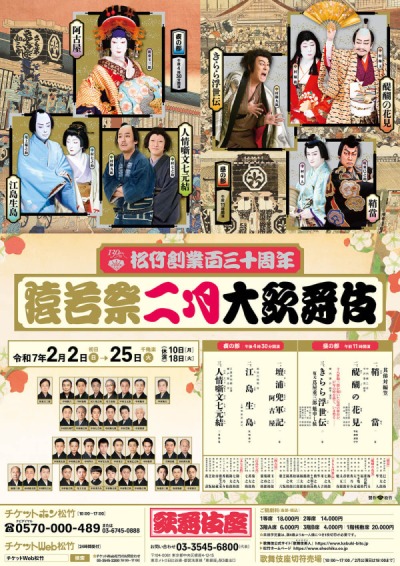

歌舞伎座2月公演、松竹創業百三十周年「猿若祭二月大歌舞伎(さるわかさいにがつおおかぶき)」が、2月2日に初日の幕を開けた。松竹創業百三十周年を記念する本年も、歌舞伎座2月公演は江戸歌舞伎の発祥を寿ぐ「猿若祭」を銘打ち公演する。

古典の名作から華やかな舞踊、大河ドラマでも取り上げられている蔦屋重三郎を描いた話題作まで、多彩な演目が揃い、初春にふさわしい華やかな舞台を堪能できる。

昼の部の幕開きは、色鮮やかな衣裳や心地よい渡りぜりふが印象的な、歌舞伎の様式美溢れる『鞘當(さやあて)』。

不破伴左衛門坂東巳之助、(後)名古屋山三中村隼人_21S0121.jpg)

桜満開の吉原仲之町へやって来たのは、深編笠姿の不破伴左衛門(坂東巳之助)と名古屋山三(中村隼人)。二人は出会いがしらに刀の鞘が当たったことから斬り合いとなり、一歩も譲らない。そこへ茶屋女房(中村児太郎)が仲裁に入るが…。

色彩豊かな歌舞伎の魅力が詰まった名場面。坂東巳之助と中村隼人、中村児太郎という清新な顔ぶれが「猿若祭」の序幕を勤める。奇抜な衣裳で花街を闊歩する伊達男二人が互いに譲らず、行き交う渡りぜりふが耳に心地よく響く。不破伴左衛門と名古屋山三が互いの深編笠を取ると、まるで錦絵のように鮮やかな姿に。

巳之助と隼人の二人は、平成30(2018)年に新作歌舞伎『NARUTO-ナルト-』をW主演した際、原作者の岸本斉史が歌舞伎化に際して寄せた描き下ろしのビジュアルが、うずまきナルトとうちはサスケの二人が『鞘當』の扮装をしたものだった。今回の上演に際して、SNSを中心にナルトとサスケを演じた二人の競演が実現したことが話題を集めていたこともあり、巳之助と隼人が形を決めたときには一層大きな拍手が送られた。

利家正室まつ中村雀右衛門、(後)北の政所中村魁春31S00158.jpg)

続いては、豊臣秀吉による一世一代の花見を描く舞踊劇『醍醐の花見(だいごのはなみ)』。

幕が開くと、そこは花の名所として知られる、京都の醍醐寺。北の政所(中村魁春)と、利家正室まつ(中村雀右衛門)が咲き誇る花を愛でている。ここへやってきたのは、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉(中村梅玉)を筆頭に、加藤清正(坂東彦三郎)、福島正則(坂東亀蔵)、曽呂利新左衛門(中村歌昇)、大野治房(尾上左近)。

秀吉の求めに応じて、それぞれが優雅に舞い踊ると、秀吉と北の政所も連れ舞をして場が華やぐ。秀吉の一子・豊臣秀頼(中村秀乃介)は、生母である淀殿(中村福助)に連れられ、前田利家(中村又五郎)を供に現れ、場内からは大きな拍手が送られる。うららかな春の一日を描く絢爛豪華なひと幕に、歌舞伎座は暖かな雰囲気に包まれた。

蔦屋重三郎中村勘九郎、(後)摺り師の親方摺松中村松江_21S2121.jpg)

そして、本年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」でも取り上げられている蔦屋重三郎の奮闘を描く話題作『きらら浮世伝(きららうきよでん)』。

昭和63(1988)年、銀座セゾン劇場にて、横内謙介が脚本、十八世中村勘三郎(当時勘九郎)が蔦屋重三郎を勤めた伝説の舞台が、37年の時を経て、歌舞伎として装いも新たに登場した。脚本・演出をつとめる横内は筋書に「若書き故に粗過ぎた部分も直し、新演出も加えて大幅改訂しました。けれど、今はもう会えなくなってしまった人たちに愛をこめて捧ぐ為、心の熱さと勢いだけは変えず、勘三郎さんの魂を受け継ぐ勘九郎さん、七之助さんはじめ素晴らしい俳優さんやスタッフと共に、吹けば飛ぶ摺り物に人生を賭けた蔦重たちの姿に重ねて、今この時の「きらら」を創り上げました」と熱い言葉を寄せている。

早朝の吉原、大門。戯作者の恋川春町(中村芝翫)と話す貸本屋の蔦屋重三郎(中村勘九郎)は、吉原に売られていく娘に絵草紙を渡す。この娘は、のちの遊女お篠(中村七之助)。場面が変わりその数年後、初鹿野河内守信興(中村錦之助)が、西村屋与八郎(市村萬次郎)、恋川春町(中村芝翫)、大田南畝(中村歌六)、勇助(のちの喜多川歌麿/中村隼人)らとともに、宴の席を設けている。お篠と遊女お菊(中村米吉)が列座するなか、重三郎の弟分、伝蔵(のちの山東京伝/中村橋之助)は、棺桶を持ち乱入。仲間の棺桶を持ち逃げされたと思った鉄蔵(のちの葛飾北斎/中村歌之助)も怒鳴り込み、座敷は混乱状態に。この騒ぎは、思い人を弔うこともできない遊女のお菊に同情して段取りされた筋書だった。初鹿野は激怒しその場を立ち去る。遊郭の女性たちが置かれた厳しい状況が、観る者の胸をえぐる。

続く蔦屋の店先では、絵を見せにやってきた勇助と版元株を手に入れる話が破談となり虫の居所が悪い重三郎とが乱闘騒ぎに。「いっちゃうぞ、バカヤロー!」とプロレス技も繰り出される大乱闘に、場内からは沸きあがり、大きな笑い声も。喜多川歌麿、山東京伝と組んだ重三郎は、日本橋に進出し、滝沢馬琴(中村福之助)も仲間として蔦屋耕書堂を開く。破竹の勢いで突き進む重三郎。神輿に乗った勘九郎演じる蔦重の姿に拍手喝采が起こる。身分にかかわらず手軽に手に取ることのできる刷り物で人々を喜ばせたいと希望を抱く重三郎のまっすぐなまなざしと思いが、観客の心をつかむ一方、初鹿野は重三郎の本によって遊郭の外の世界を知ったお篠を身請けするが…。

その後、寛政の改革によって洒落本、錦絵は厳しく弾圧。財産を半分没収された重三郎は、お篠に励まされ、いつしか吉原大門にたどり着き…その屋根から自由が失われつつある世を嘆く。鬼気迫る重三郎の独白と決意を、観客は固唾をのんで見守る。起死回生の一手として売り出された東洲斎写楽の大判の役者大首絵はたちまち評判となるが…。

左より、彫り師の親方彫達嵐橘三郎、摺り師の親方摺松中村松江(後)蔦屋重三郎中村勘九郎_31S01847.jpg)

若々しいエネルギーが躍動する舞台は、観るものも熱くし、客席も一体となって、緩急織り交ぜテンポ良く展開。勘九郎の思わぬ二役目に場内は大盛り上がり。十八世勘三郎によるエネルギッシュな初演の精神を受け継ぎつつ、歌舞伎としての美しさや、遊郭の翳も描き出した『きらら浮世伝』。厳しい世情に立ち向かい、無名の職人たちの思いも背負いながら厳しい弾圧を跳ね返していく重三郎たちの熱い物語が、大きな感動を巻き起こした。

夜の部は、女方屈指の大役『壇浦兜軍記 阿古屋(だんのうらかぶとぐんき あこや)』で幕開き。

平家滅亡後、平家の武将悪七兵衛景清の行方詮議のために引き出されたのは、景清の愛人、遊君阿古屋(坂

東玉三郎)。阿古屋が花道から引っ立てられて登場すると、豪奢な衣裳、華やいだ傾城の雰囲気に場内にジワが広がる。景清の所在を知らないという阿古屋に対し、岩永左衛門(中村種之助)は拷問にかけようとする。詮議の指揮を執る秩父庄司重忠(尾上菊之助)が用意させたのは、琴、三味線、胡弓。言葉に偽りがあれば音色が乱れるはずだと、三曲の演奏を命じられ…。

拷問に私情をさしはさむ岩永はコミカルな人形振りで演じられる一方、重忠はさわやかな裁き役。決然と詮議に臨む阿古屋に対し、道理ある裁きを下す。玉三郎は琴、三味線、胡弓の三曲を実際に弾き分けながら、傾城の気品と色気、心情を細やかに表現。絢爛豪華な衣裳と、琴、三味線、胡弓の演奏という、視覚・聴覚の両方に訴えかける女方屈指の大役、遊君阿古屋を歌舞伎座では五年ぶり勤めた玉三郎に、割れんばかりの拍手が送られた。

続いては、美しくて儚い、幻想的な舞踊『江島生島(えじまいくしま)』。三宅島の海辺に佇むのは、山村座の歌舞伎役者であった生島新五郎(尾上菊之助)。江戸城大奥の中臈江島(中村七之助)と恋仲になり、それぞれ流罪となったという、大奥を揺るがした衝撃的な事件。江島と離れ離れにとなった生島は、江島との逢瀬を忘れられず、その面影を求めて彷徨い…。

前半、生島の幻のなか、江島との華やかな踊り。盃事などの明るい舞が、一気に客席を引き込む。幻が消えると雰囲気は一転、雨が降りしきるなか、愛する人を想い、狂乱する生島。その様子を、観客は固唾をのんで見守る。華やかな幻が一転して狂気と絶望に豹変する圧巻の舞台の余韻が客席を包み込んだ。

三遊亭円朝による人情噺の傑作をもとにした『人情噺文七元結(にんじょうばなしぶんしちもっとい)』。

左官の長兵衛(中村勘九郎)は腕の立つ職人だが、大の博打好きで、女房のお兼(中村七之助)とは喧嘩が絶えない。真っ暗闇の中で始まる幕開きで聞こえてくるのは、長兵衛とお兼の声。姿が見えないその言葉のやり取りだけで、すでに客席は「文七元結」の世界に引き込まれる。

すかんぴんとなり、着物さえない長兵衛と凄まじい勢いでしかりつけるお兼とのコミカルなやり取りに、客席も大爆笑で大盛り上がり。一方で、そんな家の苦境を見かねた娘のお久(中村勘太郎)は、身を売ることを決意して一人吉原へ。この孝心に胸を打たれた角海老の女将お駒(中村萬壽)は、五十両の金を長兵衛に貸し与える。娘の思いとお駒の情けに心を入れ替えることを誓う長兵衛。両親の幸せを願って奉公に出るお久と、長兵衛の胸を打つやり取りに、客席からはすすり泣きも聞こえる。その帰り道に長兵衛は、店の得意先から受け取った五十両を紛失し、大川へ身投げをしようとしている若者、手代文七(中村鶴松)と出会うと…。

笑いあり涙ありの心温まる世話物の人気作に、勘九郎が長兵衛を、七之助がお兼をそれぞれ初役で勤めるこの度の上演。左官の長兵衛は、祖父・十七世勘三郎、父・十八世勘三郎が当り役として演じてきた中村屋にもゆかりの演目。勘九郎は筋書で「困っている人がいたら惜しみなく手を差し伸べる優しさ、人としての情にほっこりする、大好きな芝居。長兵衛は中村屋代々が大事にしてきた役。以前、私がお久を勤めた時(平成九年一月)、涙を流しながらぎゅっと手を握り締めてくれた父(十八世勘三郎)の長兵衛が忘れられません」とコメント(筋書より)。勘九郎の長兵衛、七之助のお兼、勘太郎のお久、鶴松の文七という“中村屋ファミリー”の全身全霊、心のこもった芝居に客席が揺れた。

クライマックスには中村芝翫の和泉屋清兵衛、尾上松緑の鳶頭伊兵衛も登場し、心温まる人情噺のハッピーエンドに、客席は笑顔とともに暖かな雰囲気に包まれ打出しとなった。

【公演情報】

歌舞伎座「松竹創業百三十周年 猿若祭二月大歌舞伎」

日程:2025年2月2日(日)~25日(火) 【休演】10日(月)、18日(火)

◎昼の部 午前11時~

◎夜の部 午後4時30分~

〈公演サイト〉https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/play/926