植本 今回はカムカムミニキーナ松村武の『鶴人』。珍しいですね編集長が、現代の、しかも上演したてホヤホヤの戯曲を取り上げるなんて。

坂口 すごく面白かったんですよ。カムカムミニキーナの集大成というか、松村さんの演劇観、表現の根幹がすごく舞台に現れていた素晴らしいエンターテインメントでした。

植本 戯曲を読むと史実とファンタジーがほどよくミックスされていて面白かったです。

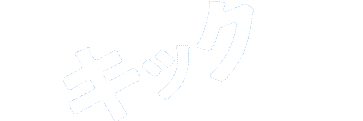

『鶴人』

【登場人物】

持統帝・聖武帝(首) 八嶋智人

元明帝(阿閇) 蜂谷眞未

文武帝(軽)・首 秋山遊楽

元正帝(氷高) 田原靖子

吉備 夏目れみ

長屋王 久保田武人

光明皇后(安宿) 梶野春菜

孝謙帝のち称徳帝(阿部) 高木友葉

藤原不比等・藤原仲麻呂 亀岡孝洋

県犬養(橘)三千代 藤田記子

みやこ(のち藤原宮子) 赤名萌

与兵衛(のち道鏡) 曽田昇吾

うんず(のち真備) 山崎樹範

そうど(橘諸兄) 千代田信一

かぐや 長谷部洋子

みみなし 茂手木桜子

うねび えびねひさよ

でなり(玄昉) 荒谷清水

大伴子虫 柳瀬めいみ

謎の助人・中臣東人 福久聡吾

屍楽人・行基 松村武

屍女歌人 スガ・オロペサ・チヅル

(カムカムミニキーナ『鶴人』より引用)

坂口 登場人物を見ると「県犬養(橘)三千代」までが実在した人物で、「みやこ」以下がほぼファンタジー分野の人ですね。

植本 はい。そして「みやこ(のち藤原宮子)」は鶴なんですね。

坂口 民話の「鶴の恩返し」が上手に奈良時代の話に混じってくるんですね。それも「鶴の恩返し」の鶴は機織りなんだけど、こちらは紙すきの話になっていて、その紙で鶴を折るという。

植本 折り鶴ですね。

*

坂口 しかも現代口語でやっているので、日常の言葉ですよね。でも皆さんの台詞が当時の雰囲気を壊さないで、ちゃんとギャグにもなる。

植本 言葉遊びになったりね。

坂口 こんな作品は、彼じゃなきゃ作れないですね。

植本 そして登場人物がたくさん出てきますけど、どれもいい役でね。

坂口 話の核心になかなか触れないで雰囲気を作って、見る人の気持ちを引っ張っていく作りがすごく上手ですね。

【ト書き】

山車のように巨大な自分の像を背に、老いて杖歩きもままならぬ持統帝が仰々しく登場。女官筆頭の県犬養三千代が傍に控える【台詞】

持統 三千代さん、三千代さん

三千代 どうされましたか?どこか痛むところがおありですか?

持統 三千代さん、違うの

三千代 帝、「さん」いらないです。畏れ多いですからホント、私ごときに

持統 三千代さん、聞いて。私わかるのよ、もう長くないのよ

三千代 三千代でいいんです、もしくは、「おい」とかでも全然いいのです

持統 三千代さん、よく聞いて。言ってる内容をよく聞いて、私もう長くはない…

三千代 もしくは呼びかける必要もないんですよ。帝がこの世で一番なんですから。存分に好きにしゃべっていただければ。こちらが全部汲み取りますから、ね?今後「さん」づけ禁止、どうしました?具合悪いの?

持統 聞いてくれないんだもの

三千代 またすねちゃいましたか?

持統 私の話を聞かないのは三千代さんだけだよ

三千代 え?誰?誰ですか?「さん」づけ禁止ですよ

(カムカムミニキーナ『鶴人』より引用)

植本 最初の導入がわかりやすいんですよ。その後どんどん複雑になっていく。でも、まずお客さんはとっつきやすいですよね。

坂口 わかりづらくなりそうだなと思うと、いろいろ説明的な要素が加わっていくでしょ。松村さん本人が演じる語り部とか、ほかにも。

植本 いかにも語り部的な(松村)武がやった屍楽人とスガ・オロペサ・チヅルの屍女歌人の他に、かぐや、みみなし、うねびという3人の女官が出てきますけど、この人たちも解説をすることがあるので、結局ね解説は5人いるんですよ。

坂口 そうですね。

植本 それが物語をわかりやすくしているんだと思います。

坂口 で、しかも単純に解説というポジションだけではなくて、歌だったりもして、それぞれの気持ちを訴えながら、うまく観客の気持ちを和ませてくれる。それが常に物語の流れの中に入ってくるから、とても見やすくて楽しいんですよね。

*

植本 俺、歴史に明るくないので奈良時代のことはよく知らないんだけど、まず台本を2回読んで。その後にウィキペディアで奈良時代調べたら、あ、この登場人物たち実在なんだ(笑)って思って。

坂口 そうなんですよね。しかも女性天皇の物語として一本筋が通っている。

植本 それと『鶴の恩返し』。

坂口 与兵衛と、鶴のみやこ。

植本 そう。鶴のみやこは最初は与兵衛に助けられてくっついて、その後連れ去られた先で天皇に見初められて、その子供たちが生まれるみたいに、ずっとこの物語の流れに絡んできます。

坂口 あれが入ったことでとても見やすくなった。不思議ですよね異物が入ったことで見やすくなる。奈良の話ですけど断然もっと大きな話になってくる。

植本 奈良の話だけだと歴史の教科書を読んでるような感じになっちゃうから(笑)。

*

植本 あれも良くないですか?薬草とか毒を研究しているポジション。

【ト書き】

楽人 畝傍、耳成、香具山の大和三山囲みし麓、藤原京。その左京を外れた荒野の一角に、持統帝の密命を受けた県犬養三千代が取り仕切る秘密の薬園がございます。赤い土塀に囲まれたその園を、知る人は暮れ行く園、暮園と呼ぶ。そこでは畏れ多くも帝の寿命を先へ先へと延ばすため、長寿の神秘の研究が日々なされておりました

(カムカムミニキーナ『鶴人』より引用)

坂口 暮園(くれえん)って言っていましたね。

植本 あの存在というのが、薬と毒が紙一重みたいな感じで、長寿のためにも使うし、人を殺すのにも使う、みたいな。

坂口 天皇を長生きさせるために薬草を使うんですね。なんでかというと、小さい孫とかが成長するまで長生きしないと権力争いに敗れちゃうから、みたいな話ですね。

植本 その場所に鶴と亀が絡んでくるから(笑)。亀をぶった切って生き血を飲ませたりとかね。

坂口 亀とかも手作りのでっかいのが出てきて、首を切られたりしてね。本当に面白い仕掛けを考えます。

植本 小劇場出身はみんなそうじゃない、お金がないところでどうするかってところを考えてきたし。

坂口 それがちゃんとエンターテインメントの流れとして、プラスの要素として作られているというのがちょっとすごい。

*

植本 お客さんの想像力で補完できる

坂口 想像を刺激するね、無理に観客が想像しようと思うんじゃなくて、舞台の出来事を見ていると自然に想像できちゃう。あ、怖いとかね。

植本 あんまり芝居を見に行ってお金のかかっている小道具とか大道具を見て、そんなに感動することないよね。お金がかかってんなと思うけど。

坂口 それを頑張りすぎて、芝居の中味まで気が回らなかったというケースも随分みました。

植本 (笑)。そのお金かけるんだったらチケット代安くしろって。

坂口 これは植本純米さんの発言です(笑)。

植本 思うよね。

*

坂口 芝居を観ていると俳優達のやりとりがとても楽しいんですよ。で今回、台本を読んでみると、こう、会話がすごく上手に描かれている。それを役者さんが上手に演じている。だから双方相まってなんだけれどもね。

植本 弾んでいる(笑)。

坂口 そう、それが今回この作品をやりましょうと言ったひとつの理由なんです。単純に面白いというだけじゃなくて、戯曲での会話がとても上手です。

植本 編集長は賞に興味ないと思いますけど、読○文学賞とかあげられる。

坂口 いいですけどね。まぁ、賞はおおむね上から目線だから(笑)。

*

植本 あとは内容的に遣唐使だっけ、遣隋使だっけ出てくるのは。

坂口 奈良時代だから遣唐使(笑)。

植本 遣唐使になった人たちが帰ってくるじゃない、その中のひとりが仏教とかを広めようって、大仏建立まで行く。ちょっとそこもさ、信仰でね、大仏を建立する、しかも巨大なやつをね。偶像崇拝っていつから始まったんだろうって思い始めたりもします。

坂口 松村さん演じる行基の長台詞がありますよね。どれだけ庶民に迷惑をかけて、どれだけの人が亡くなったかってね。

【台詞】

行基 そりゃ伝助(編注:氷高皇女)、おまえの頼みやさかい、わしも最後の大仕事やと思うて、やるけどもやな、疫病に貧困、飢饉に大地震。ただでさえ世はすでに釜茹で地獄や。そこにおまえさんらは、さらに熱湯注ぐんや。そのべらぼうな工事のために、一体いくつの命が失われるやろな。仏様を鋳造するために注がれる熱い熱い赤銅の熱湯、それと同じだけの量の熱い熱い血と涙がこの大地に吸われていくやろう。それでもやるけどもな。何でか?一つには、作るものが他ならぬ仏様やからや。どんなに地獄でも、仏様がこの宇宙の中心にいはる、そのことを皆が心に刻む大事な機会やからや。それが祈りやからや。わしらは祈る。祈り続ける。命は次々に失われていったとしても、また残った命がその祈りだけは明日へ繋ぎ続ける。大きな大きな仏様の顔をその目で仰ぎ見ながらな

(カムカムミニキーナ『鶴人』より引用)

植本 偉いなと思って、演出大変なのにこんなに長台詞喋るんだって。

坂口 そこですか(笑)。本人と話したら座長芝居ですからって謙遜してましたけど、座長ならではの物語をしっかり掴んでいる素晴らしい座長芝居だと思いました。ここの行基の台詞だけ関西弁?なんですよね。

植本 大変だよね。ほら、ちょっと出て、おいしいところをさらっていく座長とは違うから、全体を支えて支えてだからね。

坂口 それにしてもいい台詞ですよね。たくさんの人たちに大迷惑をかけて大仏を作るわけだけど、この時代はその目的のひとつに“仏様”がいるんですね。今はそれがない、ただただ大迷惑の垂れ流しですもんね。

*

植本 武にとっては、自分の奈良のルーツを探る旅でもあるだろうし。

坂口 そうですよね、それがみんなの中に落とし込めた時に、決して奈良時代とか、地元の話だけではなくて、もっと普遍的な話になっていく。表現としてすごく広がりのある作品になっていったというのが今回の作品ですね。

植本 観られなかったのが残念でした。

坂口 何か芝居の話になっちゃったから、戯曲の話としてはどうなのかよくわからないけど、ま、いいですか。

植本 劇団としても武としても、本当に今円熟だと思います。それが全てですね。

坂口 締まりました(笑)。

*

植本 読んでいても筆が走っている感じがしますよね。

坂口 無理やり作り出していく台詞ではないですね。次から次にうまくはまっていくリズムがすごくいい。読んでいて読みやすいし、たのしいですね。

植本 誰かを立てなきゃいけないとかそんなこともないし、物語優先な感じがしますから。

坂口 とにかく読んでいてたのしいです。たわいのない会話の端々に読者を刺激するように金言が混じる珠玉の作品です。一人でも多くの方に読んでいただきたいです。カムカムミニキーナのHPで販売していますのでぜひ!

プロフィール

植本純米

うえもとじゅんまい○岩手県出身。89年「花組芝居」に入座。2023年の退座まで、女形を中心に老若男女を問わない幅広い役柄をつとめる。外部出演も多く、ミュージカル、シェイクスピア劇、和物など多彩に活躍。09年、同期入座の4人でユニット四獣(スーショウ)を結成、作・演出のわかぎゑふと共に公演を重ねている。

坂口真人(文責)

さかぐちまさと○84年に雑誌「演劇ぶっく」を創刊、編集長に就任。以降ほぼ通年「演劇ぶっく」編集長を続けている。16年9月に雑誌名を「えんぶ」と改題。09年にウェブサイト「演劇キック」をたちあげる。